近年、3D技術は目覚ましい発展を遂げており、中でも「ガウシアン・スプラッティング」は、そのリアルタイム性と高品質な3D表現で大きな注目を集めています。本記事では、3D技術に関心のあるエンジニア、研究者、クリエイターの皆様に向けて、ガウシアン・スプラッティングの技術的な仕組みから従来の技術との比較、利点や課題、さらには具体的な作成方法や国内外での活用事例まで、詳しく解説していきます。

ガウシアン・スプラッティングの撮影から編集、3D空間構築までの手順を解説した記事はこちら!

#3DGaussianSplatting Unreal Engineを使って動画から3DGSの生成

https://www.cadcenter.co.jp/article/cclab/cclabno23/

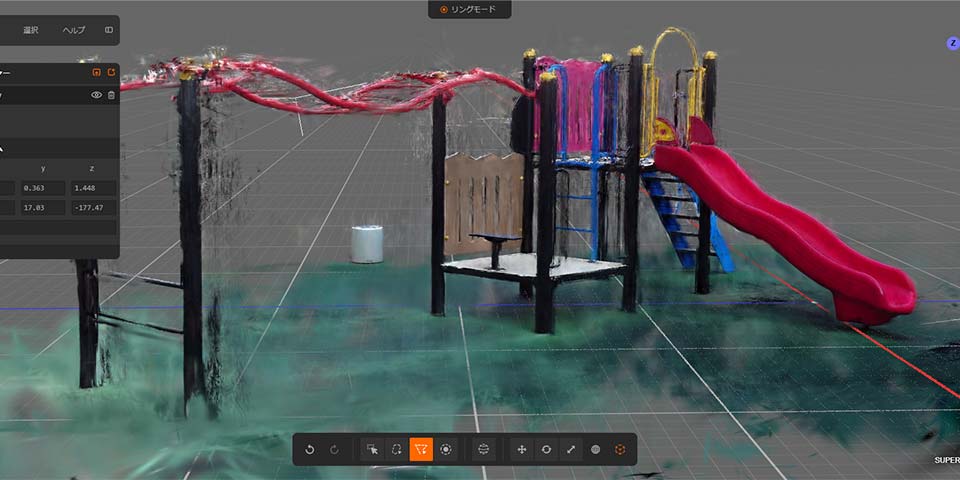

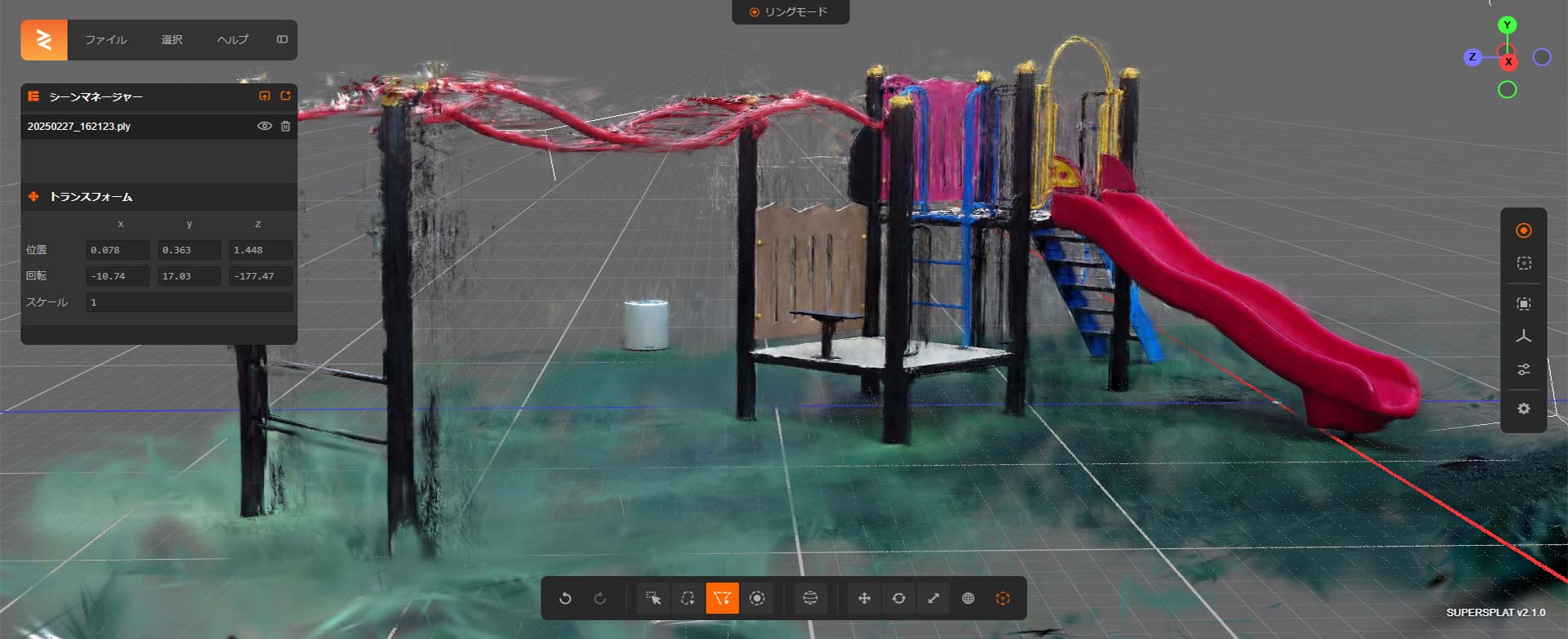

#UnrealEngine #3DGaussianSplatting 3DGSデータの編集

https://www.cadcenter.co.jp/article/cclab/cclabno24/

ガウシアン・スプラッティングの概要

ガウシアン・スプラッティングは、複数の画像から高精細な3Dシーンをリアルタイムで再現する新しい技術です。この技術は、従来の3Dモデリング手法とは異なるアプローチで3D空間を表現し、高速かつ高品質なレンダリングを可能にしています。

ガウシアン・スプラッティングとは

ガウシアン・スプラッティング(3DGaussianSplatting、3DGS)は、2023年に発表されて以来、急速に注目を集めている新しい3D表現技術です。複数の写真やスキャンデータから得られた点群データを「ガウス分布(ぼかした点)」として扱い、高速かつ高品質に3Dシーンを可視化します。この技術は、まるで写真のような、あるいは現実空間をそのまま切り取ったかのようなリアルな3Dシーンを生成できることから、大きな話題となっています。従来のポリゴンやメッシュを使う手法とは異なり、1つ1つの点が色や透明度、形状をもった“ガウス”として直接描画されるため、リアルタイムでの滑らかで自然な表示が可能になります。

従来の3D表現方法

これまでの3Dレンダリング技術には、いくつかの代表的な手法が存在します。

点群

点群は、3D空間上の点の集合でシーンを表現する手法です。LiDARスキャンなどで取得されることが多く、各点は位置情報(x,y,z)と色情報を持つ場合があります。シンプルでデータを取得しやすい一方、点の集合であるため、そのままでは滑らかな表面を表現することが難しく、データの補間やサーフェス化の処理が必要になることがあります。

メッシュ

メッシュは、主に三角形などの多角形(ポリゴン)を組み合わせて物体の表面を表現する手法です。フォトグラメトリなどで生成される一般的な3Dモデル形式で、形状情報に優れ、編集や加工が比較的容易です。しかし、複雑な形状や細かいディテールの表現にはポリゴン数を増やす必要があり、データ量が大きくなりやすく、リアルタイム表示には最適化が必要となる場合があります。また、透明な素材や光の反射表現が苦手な側面もあります.

NeRFとの比較

NeRF(NeuralRadianceFields)も複数の画像から3Dシーンを再構築する先進的な技術です。ニューラルネットワークを用いてシーン全体を連続的な放射場として学習することで、新しい視点からの画像を生成します。NeRFは高品質な画像を生成できますが、一般的に学習とレンダリングに時間がかかり、リアルタイムでのインタラクティブな操作には向いていません。一方、ガウシアン・スプラッティングは、空間を多数のガウス分布で表現する疎なデータ構造を用いることで、NeRFに比べて圧倒的に高速なレンダリングを実現しつつ、高い見た目の精度を維持できるという利点があります。

ガウシアン・スプラッティングの技術

ガウシアン・スプラッティングは、独自の技術要素によって高速かつ高品質な3Dレンダリングを実現しています。

ガウス分布による表現

ガウシアン・スプラッティングの核心は、3D空間を「ガウス分布」と呼ばれる多数の点で表現する点にあります。各ガウス分布は3D空間上の位置、形状と向きを表す共分散行列、色情報(RGB)、不透明度(アルファ値)といったパラメータを持ちます。これらのパラメータによって、各点は中心が最も濃く、外側に向かうにつれて透明度が薄くなるような、広がりを持った楕円体形状として表現されます。このガウス分布の集合によって、シーン全体の形状や外観が構築されます。

画像の生成プロセス

ガウシアン・スプラッティングによる画像の生成は、主に以下のステップで行われます。まず、3D空間に配置された多数のガウス分布を、現在の視点に合わせて2D画像平面に投影します(「splatting」と呼ばれるプロセス)。この投影されたガウス分布の色と不透明度を合成することで、最終的な2D画像を生成します。ガウス分布は滑らかに重なり合うため、従来の点群のような途切れがなく、連続的で自然な見た目の画像を生成できます。このプロセスはGPUの高速なソート処理を利用して効率的に実行されるため、リアルタイムでのレンダリングが可能となります。

最適化の仕組み

ガウシアン・スプラッティングのモデルは、初期の点群情報から開始し、入力画像との差分が小さくなるように各ガウス分布のパラメータ(位置、スケール、回転、不透明度、色)を最適化することで学習されます。この最適化には、確率的勾配降下法などの機械学習の手法が活用されます。学習の過程で、シーンのディテールをより正確に捉えるために、ガウス分布の分割やクローンといった適応的な制御が行われることもあります。これにより、複雑な形状や細かい構造も高品質に再現できるようになります.

ガウシアン・スプラッティングの利点

ガウシアン・スプラッティングは、従来の3D表現技術にはないいくつかの顕著な利点を持っています。

高品質なレンダリング

ガウシアン・スプラッティングの最大の特長の一つは、その圧倒的な再現力と高品質なレンダリングです。まるで写真と見紛うような非常に高い写実性を実現し、複雑な形状や微細なディテール、微妙な光の効果を自然に表現することができます。特に、従来のメッシュモデルでは表現が難しかった、細かい葉っぱの集まりや髪の毛、光沢のある表面や水などの透明なオブジェクトも、驚くほどリアルに再現可能です.

リアルタイム表示の可能性

ガウシアン・スプラッティングは、GPUの高速なソート処理を活用することで、非常に効率的なレンダリングを実現しています。これにより、複雑な3D環境でもリアルタイムでのスムーズな表示や操作が可能となり、VR/ARコンテンツやインタラクティブなアプリケーションへの活用が期待されています。NeRFと比較しても、レンダリング速度が大幅に向上している点が大きな強みです。

データ容量と処理負荷

ガウシアン・スプラッティングは、同程度の視覚的クオリティをメッシュモデルで実現しようとした場合と比較して、データサイズを抑えられる可能性があります。また、複雑なポリゴン化やテクスチャマッピングといった処理が不要なため、全体の処理負荷を軽減できる場合があります。ただし、シーンの複雑さによってはガウスの数が膨大になり、メモリ消費が増大する可能性も指摘されています。

透明度や反射の表現

ガウシアン・スプラッティングは、各ガウス分布が不透明度(アルファ値)を持つことで、透明な物体や半透明な領域を自然に表現することができます。また、視点依存の色情報を持つことができるため、光の反射や光沢といった視覚効果も高精度に再現可能です。これにより、ガラスや水面、金属などの質感をリアルに描写でき、より没入感のある3Dシーンを作成できます.

ガウシアン・スプラッティングの課題

多くの利点がある一方、ガウシアン・スプラッティングにはいくつかの課題も存在します。

動的なシーンの表現

現状、ガウシアン・スプラッティングは主に静的なシーンの再現に特化した技術であり、時間と共に変化する動的なシーンや物体の動きを滑らかに表現することはまだ課題として残っています。人や車など動く対象を再構成した場合、画像の乱れや不自然な部分(アーチファクト)が発生する可能性があります。動的なシーンに対応するための研究開発が進められています。

編集の柔軟性

ガウシアン・スプラッティングで生成されたモデルは、ガウス分布の集合で構成されているため、従来のメッシュモデルと比較して、個々のオブジェクトを選択して移動したり削除したりといった編集作業が難しい場合があります。ガウスを移動・削除した領域が欠落して見えてしまうなどの課題があり、オブジェクト単位での編集を容易にするためのツールの開発や、欠落領域を補正する手法の検討が必要です。

データ容量と必要リソース

シーンの複雑さによっては、多数のガウス分布が必要となり、結果としてデータ容量が大きくなる傾向があります。また、高品質なレンダリングには依然として高性能なGPUが推奨されており、特にリアルタイム表示を行う場合には、一定レベルのハードウェアリソースが必要となります。メモリ効率の改善や、様々なデバイスでの表示に対応するための技術開発が進められています。

既存ワークフローとの互換性

ガウシアン・スプラッティングは比較的新しい技術であるため、既存の3Dツールやレンダリングパイプラインとの互換性が十分に確立されていない場合があります。既存のワークフローに組み込むためには、専用のプラグインやアドオンが必要になったり、ワークフロー自体の見直しが必要になることがあります。フォーマットの標準化や、より多くのソフトウェアでのネイティブサポートが今後の課題となります.

ガウシアン・スプラッティングの作成方法

ガウシアン・スプラッティングのモデルを作成するには、いくつかのステップと専用のツールが必要となります。

必要な機材やソフトウェア

ガウシアン・スプラッティングのモデル生成には、多方向から撮影した高品質な画像が必要で、ドローンや高性能カメラが使われます。画像の処理とモデル生成には、高性能なGPUを搭載したPCが推奨されており、特にNVIDIARTX3090/4090のような高性能なGPUが効果的です。また、モデル生成のための専用ソフトウェアや、関連ライブラリ(PyTorch,OpenCV,CUDAなど)が必要となります。現在、LumaAIやScaniverseといったスマートフォンアプリでもガウシアン・スプラッティングの生成機能が搭載され始めており、手軽に試すことも可能です。

写真からの生成手順

ガウシアン・スプラッティングモデルは、まず対象を多方向から撮影した画像をもとに、SfM技術で点群とカメラ位置を推定します。その点群を3Dガウス分布に変換し、位置や色、不透明度などのパラメータを付与します。最後に、これらのパラメータを入力画像に合わせて機械学習で最適化し、高品質な3Dモデルを生成します。

ガウシアン・スプラッティングの活用事例

ガウシアン・スプラッティングは、その高い表現力とリアルタイム性から、様々な分野での応用が期待されています。

様々な分野での応用

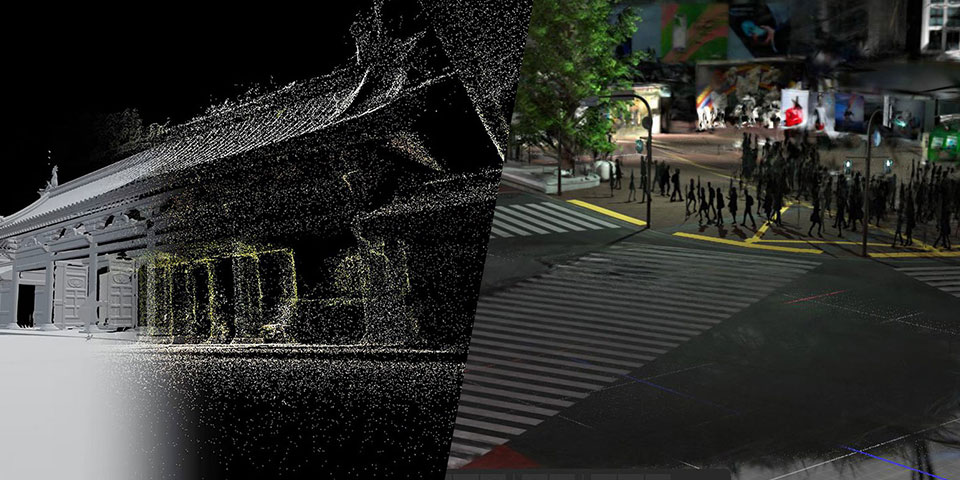

ガウシアン・スプラッティングは、建築分野での設計支援や現場確認のための3Dビジュアライゼーション、学術・教育・観光分野での文化遺産のデジタルアーカイブやバーチャルツアーへの活用が期待されています。また、スマートシティ領域での高精度な3D地図作成や、ゲーム・XR分野でのフォトリアルな仮想空間構築にも応用が進められています。Eコマースにおける製品のリアルな360度表示や、警察機関での現場検証支援など、多様な用途が想定されています。特に、従来の技術では表現が難しかった布地の質感や光沢などもリアルに再現できるため、アパレル分野での活用も始まっています.

オフィスのプレゼンテーション映像に活用:TOFROM YAESU オフィスリーシング映像

https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/11292/

オフィスビルのプレゼンテーション映像に、東京駅地下通路をガウシアン・スプラッティング技術で映像化しました。

物件の大きな魅力である「東京駅から地下で直結」という立地を、わかりやすく視覚的に伝えることを目的としました。

この技術を活用し「地下通路の空間的な広がり」「移動時のリアルな視点の再現」「快適な導線の印象」などを、ユーザー視点に立ったナビゲーション映像として表現。

東京駅八重洲地下中央口からTOFROM YAESUまでの動線を、まるで実際に歩いているかのような体験として提示することで“駅直結”という立地価値を直感的かつ効果的に伝えることが可能となりました。

国内外の導入事例

国内外でガウシアン・スプラッティングの導入事例が登場しています。例えば、京都・伏見稲荷大社の境内を高精細なガウシアン・スプラッティング技術を用いてメタバース空間内に再現したもの。これは文化遺産のデジタルアーカイブと文化観光の振興を目的とした取り組みです。またテックファーム株式会社は、アパレル分野での商品展示向けにガウシアン・スプラッティングによる3Dモデル生成ソリューションを提供開始しており、ECサイトでの商品体験向上に貢献しています。これらの事例は、ガウシアン・スプラッティングが単なる研究段階の技術ではなく、実際のビジネスや文化活動への応用が進んでいることを示しています。

まとめ

ガウシアン・スプラッティングは、写真からリアルで高品質な3D空間を高速に生成・表示できる革新的な技術です。従来の点群やメッシュ、NeRFといった手法と比較して、レンダリング速度や写実性に優れ、特にリアルタイム性が求められるアプリケーションでの活用が期待されています。静的なシーンの表現に強い一方、動的なシーンへの対応や編集の柔軟性、既存ワークフローとの互換性など、まだいくつかの課題も存在します。しかし、そのポテンシャルは非常に高く、建築、観光、Eコマース、エンターテインメントなど、幅広い分野での応用が進んでいます。今後の技術の進化と、より多くのツールやプラットフォームでの対応が進むことで、3D表現の可能性をさらに広げていくことが期待されます。