点群データとは、3次元空間における物体や環境の形状を正確に表現するために、3Dスキャナーや計測用カメラなどのデバイスを使用して取得される、無数の点の集合体のことです。このデータは、建築、土木、製造業など多様な分野で活用されており、3Dモデル作成の基盤としても重要視されています。本記事では、点群データの基本的な概念から、その取得方法、LiDARとの関連性、3Dモデル作成プロセス、具体的な活用事例まで詳しく解説します。

点群を活用したビジュアライゼーションの事例はこちら!

VIRTUAL SHIZUOKAの点群データで浸水ビジュアライゼーション

https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/10671/

点群データを変換してリアルタイムコンテンツに活用

https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/2677/

点群データの概要

点群データは、3次元空間に存在する物体や環境を、無数の点の集合体として表現したデジタルデータです。各点には3次元の位置情報(X,Y,Z座標)と、色や輝度などの情報が付与されており、これによって対象物の詳細な形状や特性を把握できます。点群データは、3DレーザースキャナーやLiDARなどの技術を用いて取得され、高精度な3Dモデル作成や様々な解析に活用されています。

点群データが持つ情報

点群データとは、空間内の膨大な点(点群)の集合体であり、これらの点はそれぞれ「位置情報」と「色・輝度情報」を持っています。位置情報はX、Y、Zの3次元座標で構成されており、これにより点の空間的な位置が正確に示されます。また、色(RGB)や輝度の情報が付加されることで、点群データから対象物の視覚的な特徴も把握できます。この「位置情報」と「色」や「特徴」が組み合わされることで、点群データは対象物の正確な3Dモデルを作成する基盤となり、ミリ単位の精度で形状を捉えることが可能です。点群データの密度の高さは、3Dモデルの詳細な再現性に直結します。

点群データの主な用途

点群データとは、多様な用途で活用され、特に測量、建築、工場、設備、設計といった分野でその真価を発揮します。建築業界では、既存の建物や地形を3Dスキャンし、その点群データをもとにBIM(BuildingInformationModeling)として設計や改修に活用されています。これにより、既存の構造物を正確に把握し、設計の精度向上と手戻りの削減に貢献します。工場では、老朽化した設備や複雑な配管の現状を点群データで取得し、3Dモデルを作成することで、設備の配置換えや復元の参考にできます。特に配線や設備が複雑な工場でも、素早く高精度な3D図面を作成できるのが特徴です。測量分野では、地形を点群データとして取得し、3Dシミュレーションを行うことで、インフラの整備や建築物の設営検討に役立てられています。これにより、効率的かつ安全な測量が可能となり、従来の測量手法よりも迅速なデータ取得を実現します。これらの用途において、点群データは業務の効率化、精度の向上、そして安全性の確保に不可欠なツールとして活用が進んでいます。

点群データ活用の背景

点群データの活用が近年注目されている背景には、テクノロジーの発展とデジタル化の必要性が挙げられます。特に建設業では、人手不足や高齢化が深刻化しており、業務効率化や省力化が喫緊の課題となっています。点群データを活用することで、従来の計測作業に比べて大幅な効率化が期待できます。例えば、広範囲の地形や構造物を短時間で高精度にデータ化できるため、測量業務の省力化に貢献します。また、デジタルデータとして既存の建物や地形を正確に把握できるため、改修工事や設計変更の際に役立ちます。これにより、手戻りの削減や施工精度の向上が実現され、建設プロジェクト全体の生産性向上に繋がっています。さらに、点群データはデジタルツインの構築にも不可欠な要素であり、現実空間の情報を仮想空間に再現することで、様々なシミュレーションや分析が可能となります。これらの要因が相まって、点群データの活用は建設業をはじめとする多様な分野で急速に進展しています。

LiDARとの違い

LiDARと点群データは密接に関連していますが、その意味合いには違いがあります。LiDARはレーザー光を利用して対象物までの距離を測定するセンシング技術そのものを指し、一方、点群データとは、そのLiDARを含む3Dスキャン技術によって取得された結果のデータ形式を指します。つまり、LiDARは点群データという情報を「取得」するためのセンサー技術であり、点群データはLiDARによって「作成」されるアウトプットという関係性です。

LiDAR技術の解説

LiDAR(LightDetectionandRanging)は、レーザー光を利用したリモートセンシング技術の一つです。LiDARセンサーは、レーザー光を対象物に照射し、その反射光をセンサーで受け取ることで、対象物までの距離を測定します。この測定原理により、非常に精度の高い3D空間情報を取得することが可能です。LiDARは、パルス状のレーザー光を繰り返し発射し、それぞれのパルスが対象物から反射してセンサーに戻ってくるまでの時間を計測することで距離を算出します。この一連のプロセスを高速で繰り返すことで、対象物の表面を無数の点の集合体として捉え、詳細な3次元形状データを生成します。LiDAR技術は、自動運転、地形測量、建築、都市計画など、幅広い分野で高精度な空間情報が求められる場面で不可欠なセンサーとして活用されています。

LiDARによる距離測定

LiDARは、レーザー光を利用して対象物までの距離を測定する技術です。このLiDARによる測定は、レーザー光を物体に照射し、その反射光がセンサーに戻ってくるまでの時間を計測する「ToF(TimeofFlight)方式」が一般的です。この時間差から光の速度に基づいて正確な距離を算出します。LiDARセンサーは、このレーザー照射と反射光の受信を高速で繰り返し行うことで、対象物表面の無数の点の位置情報(3次元座標)を取得します。この結果として得られる膨大な点の集合が点群データとなり、高精度な3D空間情報を生成します。これにより、自動運転における障害物検知や、建設現場での高精度な測量など、様々な分野での活用を可能にしています。

点群データとLiDARの適用分野

点群データとLiDARは、その高精度な3D空間情報取得能力から、多岐にわたる分野で活用されています。建築分野では、既存建物の正確な3Dモデルを点群データから作成し、改修工事の設計や施工管理に役立てられています。これにより、設計と現場の整合性を高め、手戻りを削減できます。測量分野では、LiDARを搭載したドローンや地上型スキャナーを用いて広範囲の地形データを取得し、高精度な地形図作成や土量計算、災害時の状況把握に活用されています。従来の測量方法と比較して、短時間で広範囲のデータを収集できる点が大きな利点です。都市計画においては、LiDARで取得した点群データを用いて都市全体の3Dモデルを構築し、スマートシティ化に向けたインフラ管理や防災シミュレーションに利用されることもあります。自動運転分野では、LiDARが車両周囲の環境をリアルタイムで3D点群データとして取得し、障害物検知や正確な位置特定に不可欠なセンサーとして機能しています。これらの活用により、点群データとLiDARは各分野での業務効率化、安全性向上、そして新たな価値創造に貢献しています。

点群データの取得方法

点群データの取得方法には様々なアプローチがあります。主に、レーザースキャナーやカメラを用いた方法が主流ですが、近年ではモバイルマッピングシステム(MMS)やSLAM技術、さらには公共機関が公開するデータセットも利用されるようになってきました。それぞれの取得方法には特徴があり、計測対象や求める精度、コストに応じて適切な方法を選択することが重要です。例えば、広範囲を効率的に取得したい場合はドローンやMMS、高精度な取得を求める場合はレーザースキャナーが選択肢となります。

レーザースキャナーによる取得

点群データの取得方法として最も一般的なのがレーザースキャナーによる取得です。このレーザースキャナーは、レーザー光を対象物に照射し、その反射光が戻ってくるまでの時間を測定することで、対象物までの距離を高精度に計測します。得られた距離情報とレーザーの照射角度から、対象物の表面にある無数の点の3次元座標(点群データ)を生成します。建築、土木、測量といった分野で広く利用されており、対象物の正確な3Dスキャンが可能です。地上設置型の3Dレーザースキャナーは、特定の場所に設置して計測を行い、広範囲かつ高密度の点群データを取得できます。この方法では、ミリ単位の精度で対象物の形状を捉えることができ、複雑な構造物や詳細な地形のデータ化に適しています。また、スキャナーの種類によっては、対象物の色情報も同時に取得できるため、よりリアルな3Dモデル作成に貢献します。レーザースキャナーによる取得は、高精度な測量や既存設備のデジタル化において、その真価を発揮します。

超音波による取得

点群データの取得方法として、レーザーを用いた方法が主流である一方、超音波センサーを利用した取得も一部で用いられます。超音波センサーは、対象物に超音波を発射し、その反射波が戻ってくるまでの時間から距離を測定します。この原理はレーザー測距に似ていますが、超音波の特性上、レーザーに比べて精度や分解能は劣る傾向があります。しかし、超音波は光が届きにくい環境や、コストを抑えたい場合に有効な選択肢となることがあります。例えば、水中での地形調査や、簡易的な障害物検知など、特定の条件下でのセンサーとして活用される場合があります。ただし、高精度な3Dモデル作成や詳細な形状把握を目的とする点群データの取得においては、レーザーやカメラを用いる方法がより一般的で優位性があります。

ドローンカメラによる取得

点群データの取得方法として近年急速に普及しているのが、ドローン(UAV:UnmannedAerialVehicle)に搭載されたカメラを用いた写真測量です。この方法は、ドローンで対象エリアを飛行させ、様々な角度から連続的に写真を撮影します。撮影された多数の写真は、専用のソフトウェアで解析され、それぞれの写真に写り込んでいる特徴点(同じ位置にある点)を抽出します。これらの特徴点の位置関係や、各写真の撮影位置・姿勢情報を基に、三角測量の原理を応用して3次元の点群データを生成します。この写真測量による点群データ取得は、広範囲の地形や構造物を効率的に計測できる点が大きなメリットです。特に、人が立ち入りにくい場所や危険な場所でも安全にデータ取得が可能であり、建設現場の進捗管理や災害状況の把握などに活用されています。また、LiDARと比較して導入コストを抑えられる場合もあるため、手軽に点群データを取得したい場合に有効な取得方法の一つです。

モバイルマッピングシステムによる取得

モバイルマッピングシステム(MMS)は、点群データの取得方法の一つであり、車両や人が携行する移動体にレーザースキャナーやカメラ、GNSS(全球測位衛星システム)などを搭載し、移動しながら周辺の3次元データを取得するシステムです。特に、道路や都市部の広範囲なエリアを効率的に計測するのに適しています。MMSは車両が走行する際に、搭載されたレーザーが周囲の対象物に照射され、その反射から距離を計測し、対象物の3D座標を取得します。同時にGNSSとIMU(慣性計測装置)を組み合わせることで、車両自身の正確な位置と姿勢をリアルタイムで追跡し、取得した点群データに高精度な位置情報を付与します。この取得方法は、固定型レーザースキャナーやドローンでは対応が難しい複雑な都市部や狭い道路でも、車両が通行できる場所であれば計測が可能です。MMSによって取得された点群データは、都市インフラの管理、道路の維持修繕、高精度地図の作成など、多岐にわたる分野で活用されています。

公共機関によるデータの公開

点群データの取得方法として、自身で計測機器を用いて取得する以外に、公共機関が公開しているデータを活用するという方法も存在します。日本では、国土交通省や国土地理院が、特定のエリアの点群データをオープンデータとして公開している場合があります。これらのデータセットは、災害対策や都市計画、インフラ管理など、様々な公共事業の基礎情報として利用されており、一般の利用者もアクセスして活用できる場合があります。例えば、国土交通省が提供するPLATEAUプロジェクトでは、都市の3D都市モデルが整備されており、その一部として点群データが提供されていることもあります。これらの公開データは、特定の目的のために既に収集・整備されているため、新たに高額な機器を導入したり、大規模な測量を実施したりするコストや手間を削減できるメリットがあります。ただし、公開されているデータの範囲や更新頻度、精度には限りがあるため、自身のプロジェクトの要件と照らし合わせて利用を検討することが重要です。

SLAM技術による取得

SLAM(SimultaneousLocalizationandMapping)技術は、移動体が自身の位置をリアルタイムで推定しながら、同時に周囲の環境の3Dマップを構築する点群データの取得方法です。この取得方法では、主にLiDARやカメラ、IMU(慣性計測装置)といった複数のセンサーを組み合わせて使用します。LiDARやカメラが周囲の環境をスキャンして点群データを生成し、IMUが移動体の姿勢変化を検出します。これらのセンサーから得られた情報を統合・解析することで、移動しながらでも高精度な位置情報を伴った点群データをリアルタイムで取得することが可能です。SLAM技術は、自動運転車の自己位置推定や、ロボットの自律移動、AR/VRアプリケーションにおける現実空間の認識など、その場で環境をマッピングしながら移動するような場面で特に有効です。この技術により、複雑な屋内空間や、GPSが利用できない環境でも、効率的かつ正確に点群データを取得し、3Dモデル作成の基盤とすることができます。

点群データを用いた3Dモデル作成

点群データから3Dモデルを作成するプロセスは、単に点を集めるだけでなく、データの処理、変換、最適化といった複数のステップを経て行われます。取得した生の点群データには不要なノイズが含まれることが多く、そのままでは高品質な3Dモデルを生成することは困難です。そのため、データのフィルタリングや統合、そしてメッシュデータやサーフェスへの変換といった工程が必要となります。これらの処理を経ることで、点群データはより実用的で視覚的に理解しやすい3Dモデルへと変換されます。

データの取得

3Dモデル作成の最初のステップは、対象となる物体の点群データを取得することです。点群データの取得は、3Dスキャナーやレーザースキャナー、ドローンに搭載されたカメラによる写真撮影、あるいはLiDARなどの計測機器を用いて行われます。これらの機器は、対象物の表面にレーザー光や光を照射し、その反射光を検出することで、無数の点の3次元座標(X,Y,Z)と、場合によっては色情報(RGB)を計測します。例えば、広範囲の地形を対象とする場合はドローンによるスキャンが効率的であり、精密な建築物の内部構造を把握する場合は地上設置型レーザースキャナーが適しています。取得された点群データは、その後の3Dモデル作成プロセスの基礎となるため、目的に応じて適切な機器と計測方法を選択し、十分な密度と精度を持つデータを確保することが重要です。

不要なデータの除去

点群データを用いた3Dモデル作成において、データの取得後に必要となる重要な処理の一つが、不要なデータの除去(ノイズ除去やフィルタリング)です。スキャンや撮影によって取得された点群データには、対象物以外の背景や、測定誤差による「ノイズ」が含まれていることがあります。例えば、反射の弱い表面やガラスなどの透明な物体は、不正確な点としてデータに含まれてしまうことがあります。これらのノイズは、3Dモデルの精度を低下させたり、データ処理に余分な負荷をかけたりする原因となります。そのため、専用のソフトウェアやツールを用いて、これらの不要な点をフィルタリングし、取り除く必要があります。ノイズ除去の処理を行うことで、よりクリーンで正確な点群データとなり、その後のメッシュデータへの変換や3Dモデルの生成において、高品質な結果を得ることが可能になります。

データの統合

点群データを用いた3Dモデル作成において、特に広範囲や複雑な形状の対象物を計測する際には、複数の箇所から点群データを取得することが一般的です。この場合、それぞれの測定から得られた複数の点群データを、一つの統合されたデータセットとして扱うために「データの統合」または「結合」、「位置合わせ」と呼ばれる処理が必要になります。このプロセスでは、異なる視点や測定機器から取得された点群データが、正確な座標をもとに同一の基準座標系で結合されます。例えば、overlap(重なり)する領域を基準に各データセットを位置合わせすることで、全体を一つのシームレスな点群として表現できます。特に大規模なプロジェクトや複雑な地形の場合、複数のスキャンが必要なため、この位置合わせの正確さが3Dモデルの最終的な精度に直接影響します。適切なソフトウェアを使用し、精度の高い統合処理を行うことで、広範囲にわたる高精細な3Dモデルの作成が可能になります。

メッシュデータへの変換

点群データを用いた3Dモデル作成において、データの統合後に行われる重要な処理が「メッシュデータへの変換」です。点群データは、点の集合体であるため、そのままではCADソフトウェアなどで形状として扱いにくい場合があります。そこで、点と点を結びつけて三角形や四角形などのポリゴン(面)で構成された「メッシュデータ」に変換します。このメッシュ変換の処理により、点群データが立体的な表面を持つ形状として認識できるようになります。メッシュデータは、ポリゴンデータとも呼ばれ、頂点の数を増やすことでより滑らかで高精度の3Dモデルを作成できますが、その分データ量も増加するため、目的に応じた適切な密度に調整することが重要です。メッシュデータへの変換は、専用のソフトウェアやツールを用いて行われ、点群から実用的な3Dモデルを生成するための不可欠なステップとなります。

3Dモデルの最適化

点群データから3Dモデルを作成した後は、そのモデルをさらに効率的に活用できるようにするための「3Dモデルの最適化」処理が必要となる場合があります。特に、高密度の点群データから生成された3Dモデルは、データ量が膨大になりやすく、そのままではPCの処理能力を圧迫したり、ソフトウェアでの操作が重くなったりする原因となります。そのため、3Dモデルの「軽量化」が重要な最適化の一つです。軽量化の処理では、モデルの品質を大きく損なうことなく、ポリゴン数を削減したり、テクスチャの解像度を調整したりすることで、データサイズを小さくします。これにより、3Dモデルの表示速度や操作性が向上し、様々なアプリケーションでの利用がスムーズになります。また、目的に応じてモデルの細部を簡略化したり、不要な部分を削除したりすることも最適化の一環として行われます。このような最適化処理を通じて、作成された3Dモデルは、より実用的で汎用性の高いデータへと進化します。

点群データの活用事例

点群データは、その高精度な3次元情報から、多岐にわたる分野で革新的な活用がされています。建築や工場設備の計画から、インフラの維持管理、さらには災害状況の把握や文化財の記録、デジタルツインへの応用まで、その活用事例は広範囲に及びます。これらの事例は、点群データがいかに多くの課題を解決し、業務効率化や安全性向上に貢献しているかを示しています。

インフラ分野での利用

点群データはインフラ分野において多岐にわたる利用が進んでいます。例えば、道路や橋梁、鉄道などの既存インフラ設備の現状を正確に把握するために点群データが活用されています。老朽化した橋梁の劣化状況をミリ単位で計測したり、道路の舗装状況を詳細に記録したりすることで、維持修繕計画の立案や工事の優先順位付けに役立てられています。また、建設中のトンネルや地下構造物の出来形管理にも利用され、設計との差異を早期に発見し、手戻りを防ぐことに貢献しています。さらに、災害発生時には、LiDARを搭載したドローンを用いて被災地の地形を迅速に点群データ化し、道路の寸断状況や土砂崩れの規模などを正確に把握することで、復旧活動の効率化や安全確保に繋がります。これらの利用により、点群データはインフラの安全性向上、長寿命化、そして効率的な維持管理に不可欠なツールとなっています。

災害状況の把握

点群データは、災害発生時の状況把握において非常に有効なツールとして活用されています。地震、津波、土砂災害、火災などの大規模な災害が発生した際、広範囲にわたる被害状況を迅速かつ正確に把握することが、その後の救助活動や復旧計画の立案に不可欠です。LiDARを搭載したドローンや航空機を用いて被災地をスキャンすることで、地滑りの規模、建物の倒壊状況、道路の寸断箇所などを高精度の点群データとして取得できます。これにより、危険な場所に人が立ち入ることなく、安全かつ詳細に被害状況を可視化することが可能になります。取得された点群データは、被災前と比較することで被害の程度を定量的に評価したり、救援物資の輸送ルートの検討、復旧工事の計画策定に活用されます。このように、点群データは災害時の迅速な意思決定と効率的な復旧活動を支援する上で、重要な役割を担っています。

工場設備の計画

点群データは、工場設備の計画や管理において非常に有効な活用事例があります。特に老朽化した工場では、既存の設備や配管の正確な図面が残されていないケースが多く、設備の増設やレイアウト変更、保全作業を行う際に課題となります。このような状況で点群データを活用することで、工場全体や個々の設備、複雑に絡み合う配管の現状を3Dスキャンし、高精度な点群データとして取得できます。この点群データを基に3Dモデルを作成すれば、現状を正確に可視化し、設備の配置換えや新しい設備の導入計画をシミュレーションすることが可能になります。これにより、既存設備との干渉チェックや作業スペースの確保など、設計段階での問題点を事前に発見し、手戻りや工事期間の延長といったリスクを軽減できます。さらに、点群データは保全作業においても活用され、遠隔地から設備の詳細を確認したり、デジタルツインとして現場と設計図の差異をリアルタイムに確認し、業務の最適化に繋げたりすることも可能です。製造業においては、製造ラインの検査や品質管理の精度向上にも貢献しています。

文化財の記録

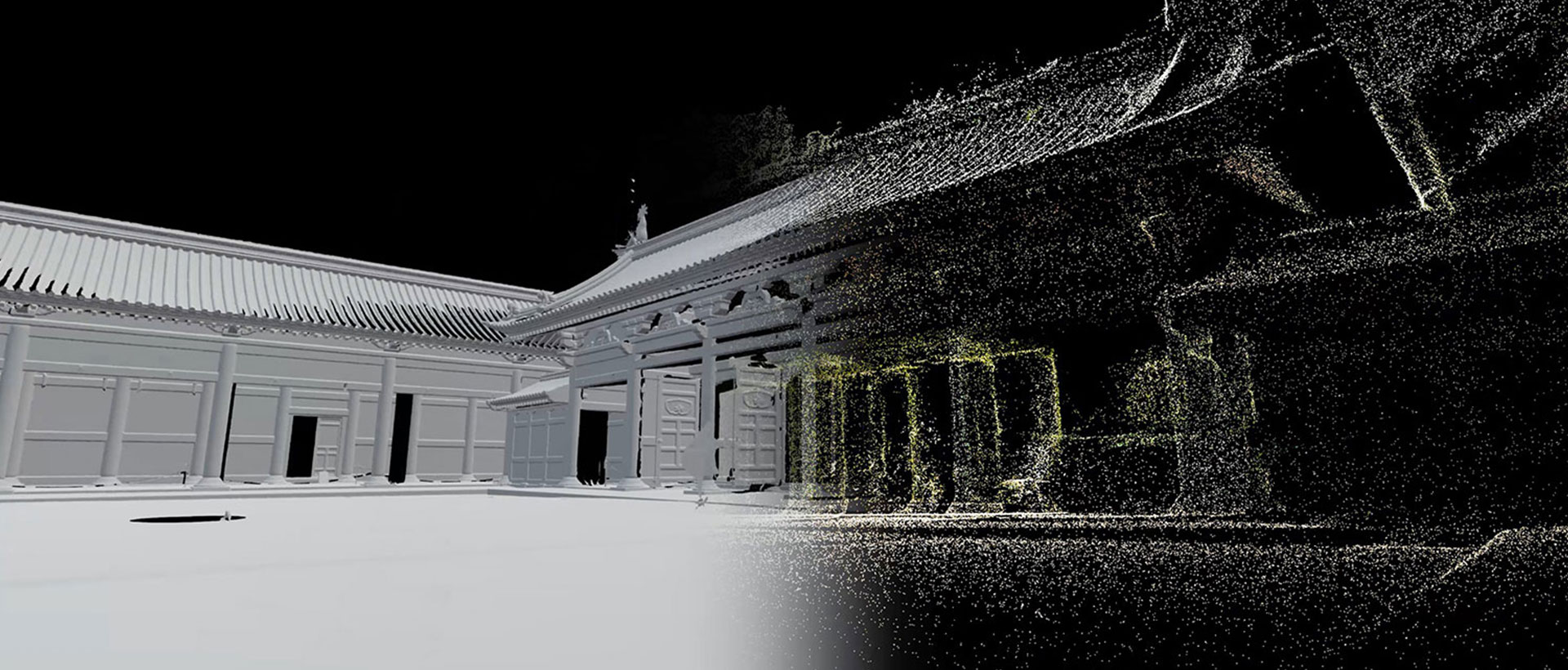

点群データは、文化財の記録と保存において極めて重要な活用事例を持っています。歴史的建造物や美術品、考古学的遺跡などは、経年劣化や自然災害、人為的な要因によって失われるリスクに常に晒されています。このような貴重な文化財をデジタルデータとして正確に記録することは、未来への継承という観点からも非常に意義深いことです。3Dレーザースキャナーを用いて文化財を計測することで、複雑な形状や微細なディテールを高精度の点群データとして取得できます。このデータは、文化財の現状をミリ単位でデジタルアーカイブ化することを可能にし、将来の修復作業や学術研究のための貴重な資料となります。また、点群データから作成された3Dモデルは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術と組み合わせることで、一般の人々が文化財をより深く、インタラクティブに体験できる機会を提供します。これにより、物理的な制約を超えて文化財の魅力を伝え、その価値を再認識させることに貢献します。点群データは、単なる記録にとどまらず、文化財の新たな活用方法を切り拓く可能性を秘めているのです。

点群データを変換してリアルタイムコンテンツに活用

https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/2677/

東京都文京区にある史跡湯島聖堂を当社にて独自に点群計測し、ポリゴンデータ化、テクスチャの追加等の制作過程を経ることで、VRコンテンツにて利用できるリアルタイムエンジンのデータ形式に変換しました。

デジタルツインへの応用

点群データは、近年注目されている「デジタルツイン」の構築において不可欠な要素として活用事例が増えています。デジタルツインとは、現実世界の物体や空間をデジタル空間上にそっくりそのまま再現し、リアルタイムで情報を同期させる技術のことです。点群データは、LiDARや3Dスキャナーによって取得された現実世界の正確な形状情報をデジタル空間に持ち込むための基盤となります。例えば、工場や都市インフラの点群データを取得し、それをデジタルツインとして構築することで、設備の稼働状況を遠隔監視したり、都市の交通量をシミュレーションしたりすることが可能になります。これにより、物理的な制約を受けることなく、様々なシミュレーションや分析を仮想空間上で行い、現実世界での意思決定や最適化に役立てることができます。建築プロジェクトでは、点群データを活用して都市全体のデジタルツインを作成し、建物の老朽化管理や災害時の避難計画に役立てる事例もあります。デジタルツインへの応用は、スマートシティ、自動運転、施設の遠隔管理など、今後さらに多くの分野で広がりを見せています。

VIRTUAL SHIZUOKAの点群データで浸水ビジュアライゼーション

https://www.cadcenter.co.jp/works/archives/10671/

国土交通省主導の「PLATEAU(プラトー)」のデータ、静岡県が推し進める「VIRTUAL SHIZUOKA」の点群データ、そして同じく国土交通省が公開している「浸水ナビ」のシミュレーションデータの3種類のデータを統合し、静岡県内の想定浸水状況を可視化しました。

建築分野での応用

点群データは建築分野において、その高精度な特性から多岐にわたる応用がされています。既存の建築物の改修やリノベーションプロジェクトでは、点群データを活用することで、建物の構造や設備、配管などの現状を正確に把握できます。これにより、手書きの図面や古い図面では得られなかった詳細な情報をデジタルデータとして取得し、設計の精度向上と手戻りの削減に貢献します。具体的には、3Dレーザースキャナーで既存建物をスキャンし、得られた点群データを基にBIM(BuildingInformationModeling)モデルを作成することで、設計段階での干渉チェックや施工計画のシミュレーションが可能となります。また、建設現場での施工進捗管理にも点群データが利用され、設計モデルと実際の施工状況を比較することで、差異を早期に発見し、品質管理を徹底できます。さらに、複雑な構造を持つ建築物や、建設中の大規模プロジェクトにおいて、点群データはリアルタイムでの進捗監視や、出来形管理にも応用されています。これにより、建築プロジェクト全体の効率化、コスト削減、そして安全性の向上に寄与しています。

点群データ活用のメリット

点群データを活用することで、様々なメリットが享受できます。特に、従来の計測方法と比較して、計測作業の効率化と費用の削減、そして高精度な3Dモデルや2D図面の作成が可能となる点が挙げられます。これにより、業務プロセスの改善や意思決定の精度向上に大きく貢献します。

計測作業の効率化と費用の削減

点群データの活用は、計測作業の効率化と費用の削減に大きく貢献します。従来の測量手法では、広範囲の地形や複雑な構造物を計測するために多くの時間と人手が必要でした。しかし、レーザースキャナーやLiDARを搭載したドローン、あるいはモバイルマッピングシステム(MMS)を用いることで、短時間で広範囲の高精度な点群データを取得できます。これにより、現場での計測時間を大幅に短縮し、作業員の負担を軽減できます。特に危険な場所や人が立ち入りにくい場所の測量も、非接触で安全に行えるため、安全性の向上にも繋がります。また、効率的な計測により、人件費や機材のレンタル費用などのコスト削減も期待できます。例えば、ドローン測量では、一度に広範囲を測量できるため、従来の手法と比べて短時間でデータを集められ、コストを抑えられる場合もあります。このように、点群データの導入は、計測プロセス全体を効率化し、長期的な費用削減を実現する大きなメリットをもたらします。

図面がない場合の3Dモデル作成

点群データ活用の大きなメリットの一つに、既存の建物や構造物に図面が存在しない場合でも、高精度な3Dモデルを作成できる点が挙げられます。古い工場や歴史的建造物などでは、図面が残されていない、あるいは現状と異なる古い図面しかないといったケースが少なくありません。このような場合、従来の測量方法では膨大な時間と労力がかかり、正確な現状把握が困難でした。しかし、点群データを利用すれば、3Dスキャナーで対象物をスキャンするだけで、無数の点の集合体として対象物の正確な形状と寸法情報を取得できます。この点群データを基に、専用のソフトウェアで3Dモデルを構築することで、現状の建築物や設備の正確な3Dモデルを効率的に作成できます。これにより、改修工事の設計、設備配置の計画、老朽化診断など、様々な場面で正確な現状把握が可能となり、平面図しかない場合や、古い図面しか残っていないといった課題を解決し、設計や施工の精度向上に繋がります。

高精度な2D図面の作成

点群データ活用のメリットの一つとして、高精度な2D図面(平面図、立面図、断面図など)を効率的に作成できる点が挙げられます。点群データは、対象物の3次元的な位置情報を詳細に含んでいるため、このデータをCADソフトウェアに読み込むことで、任意の断面や視点からの2D図面を正確に生成することが可能です。従来の測量方法では、手作業で計測を行い、それを基に2D図面を作成する必要があり、多くの時間と手間がかかりました。また、複雑な形状の構造物や詳細な寸法が必要な場合、計測ミスや作図誤差が発生するリスクもありました。しかし、点群データからであれば、対象物の寸法や形状を正確に抽出できるため、ミリ単位の精度で2D図面を作成できます。特に、既存の建物の寸法が不明確な場合や、複雑な形状の建造物を取り扱う際に有効であり、点群データから線を抽出したりトレースしたりすることで、従来の測量手法よりも正確な図面作成が実現します。これにより、設計や施工における精度が向上し、手戻りの削減や品質管理の強化に繋がります。

点群データ活用の留意点

点群データの活用には多くのメリットがある一方で、いくつかの留意点も存在します。特に、データ処理の必要性、ノイズへの対応、そしてデータサイズによる処理時間といった点が挙げられます。これらを理解し、適切な対策を講じることが、点群データを効果的に活用するための鍵となります。

データ処理の必要性

点群データの活用において重要な留意点の一つは、データの取得後に「データ処理」が不可欠であることです。3Dスキャナーなどで取得された点群データは、そのままでは必ずしも実用的な状態であるとは限りません。例えば、不要な背景の点や測定誤差によるノイズが含まれていたり、複数のスキャンを統合する必要があったりします。また、点群データは非常に大容量になりがちであるため、その後の解析や3Dモデル作成のために、適切な形式への変換も必要となる場合があります。これらの処理は、専用のソフトウェアやツールを用いて行われます。データのクリーンアップ、統合、そしてメッシュデータやサーフェスへの変換といった一連の処理を行うことで、点群データは初めて活用可能な情報へと変わります。したがって、点群データを導入する際には、データの取得だけでなく、その後の処理にかかる時間やコスト、そして必要なソフトウェアやツールの選定も考慮に入れる必要があります。

ノイズへの対応

点群データ活用の留意点として、ノイズへの適切な対応が挙げられます。点群データは高精度な情報を持ちますが、取得過程で意図しない「ノイズ」が含まれることがあります。ノイズとは、対象物以外の背景の点、測定機器の限界による誤った点、あるいは反射の特性による不正確な点などです。例えば、ガラスのような透明な素材や、非常に暗い表面などは、レーザー光が適切に反射せず、点群データとして正確に記録されない場合があります。これらのノイズは、3Dモデルの品質を低下させたり、その後の解析の精度に誤差を生じさせたりする原因となります。そのため、取得した点群データからは、専用のソフトウェアを用いてノイズ除去の処理を行う必要があります。ノイズ除去の方法としては、統計的フィルタリングや空間的フィルタリングなど、様々なアルゴリズムが存在します。適切なノイズ除去を行うことで、点群データの品質が向上し、より高精度な3Dモデル作成や正確な解析が可能になります。導入時には、ノイズの種類やその対応策についても理解しておくことが重要です。

データサイズによる処理時間

点群データ活用の重要な留意点の一つは、そのデータサイズが非常に大きく、それによって処理時間が長くなる可能性があることです。点群データは、無数の点の集合体であり、高精度なデータであるほど点の密度が高くなり、データ量(容量)も膨大になります。例えば、広範囲や複雑な形状の対象物をスキャンした場合、億を超える点群データが生成されることは珍しくありません。このような大容量のデータを扱う際には、PCのメモリやストレージ、CPUの性能が大きく影響します。データの読み込み、表示、ノイズ除去、統合、メッシュ変換といった一連の処理には、高性能なハードウェアと専門的なソフトウェアが必要となり、それぞれの処理に時間がかかる傾向があります。特にリアルタイムでの処理や、大規模なプロジェクトにおいては、データサイズがボトルネックとなり、作業効率に影響を与える可能性があります。そのため、点群データを活用する際には、データ量に応じた適切な処理環境の準備と、効率的な処理方法の検討が不可欠です。